健康シリーズ⑨食品添加物

「みんな大好きな食品添加物 食品の裏側」 安倍司(東洋経済新聞社)を読んでの忘備録メモです。

詳しくは本書をお読みください。

著者の安倍さんは元食品添加物の専門商社で働き「歩く添加物辞典」「食品添加物の神様」と言われたとか・・。

とにかく、現在の食品加工の裏側を知り尽くされているようです。その一部を引用・流用してみます。

現代に生きていると食品添加物と無縁でいることは、「完璧な自給自足」をしている人以外はあり得ないと思います。

スーパーやコンビニあるいはレストランを一度でも利用すれば、たちまち「食品添加物にまみれる!」ことになります。

例えば醤油や砂糖や塩でさえ完全な手作りか高級品を使わない限り既に添加物のお世話になっているのです。

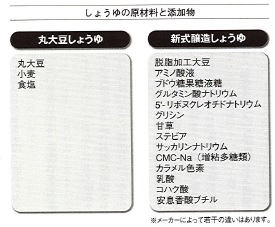

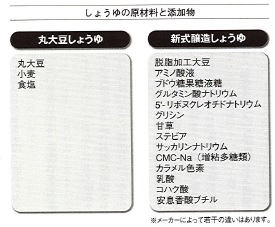

具体的には醤油についてですが、本物の醤油は「丸大豆しょうゆ」と呼ばれその原材料は「丸大豆、小麦、食塩」のみで、添加物は一切ありません。

ところが、安い醤油は「新式醸造しょうゆ」と呼ばれその成分には添加物が沢山含まれています。

伝統的な「丸大豆しょうゆ」は1リットル1,000円はしますが、「新式醸造しょうゆ」だと1リットル198円とか、安売りの場合だと138円なんて場合もあります。

同じ「しょうゆ」という言葉で販売されていますが、安倍さんは「しょうゆ職人に失礼ではないか!」と言われています。「しょうゆ風調味料」または「しょうゆ風塩水」ときちんと明示して本物のしょうゆと区別しなくてはいけないものですとも言われています。

次に、ファーストフード店などで無料で使い放題の「コーヒーフレッシュ」は「植物性油脂、乳化剤、増粘多糖類、pH調整剤、着色料、香料」でできています。「牛乳(生乳)」とは一言も記載されていません。言われてみれば、容器にも「ミルク」とは謳っていない。「コーヒー用クリーム」「コーヒーフレッシュ」などと表示されています。

植物油に水と乳化剤を混ぜて白濁させて、「増粘多糖類」でとろみをつけますが、乳化剤も増粘多糖類は「一括表示」ですから、何種類使われているのか分かりません。

仕上は「カラメル色素」でごく薄く茶色に着色することで、いかにもクリームらしい色合いに仕上げます。日持ちさせるために「pH調整剤」を入れ、クリームの香りのする「香料」を入れて出来上がりです。

貴方がいつもコーヒーに入れているあの「ミルク」・・・それは、水と油と複数の添加物でできた「ミルク風サラダ油」だったのです。

これは明らかに「もどき商品」「フェイク商品」ではないでしょうか・・。

ここで「一括表示」という言葉が出てきましたが、添加物を大量に使っているメーカーにとっては大変都合の良い便利な法律で、沢山の添加物の物質名をずらずら並べて表記せずに済みます。

メーカー側としても何とか一括表示に持って行けないかと工夫するわけです。「これとこれは乳化剤の一括表示でいこう」「これはpH調整剤の範疇に入るだろう」などというように「組合せ」を考えるのです。

ひとつの物質がひとつの役割をするとは限らないのが添加物です。たとえば「クエン酸ナトリウム」という添加物は、食品を保存するpH調整剤の効果もあれば、味の改善にもなるので、多くの目的に使われています。ですから、たとえば本来保存材の役目で使っているのに、「グルタミン酸ナトリウム(化学調味料)」と一緒に 調味料として使ったのだと言い張れば「調味料(アミノ酸等)」の中にもぐりこませることができます。チーズに使えば「乳化剤」として一括表示できます。こうなると、もう一種のトリックです。

一括表示の例

| 表示される一括名 | 使われる目的 | 添加物の例 | ||

|---|---|---|---|---|

| 1 | イーストフード | パンに使用し、イースト菌の働きを強める | 塩化アンモニューム、硫酸カルシュウム、塩化マグネシウム、臭素酸カリウムなど | |

| 2 | かんすい | 中華麺に歯ごたえと色・風味をつくる |

炭酸カリウム |

|

| 3 | 香料 | 食品にいろいろな香りをつける |

イソ吉草酸エチル、ギ酸イソアミるなど |

|

| 4 | 調味料 | うま味を付ける |

グルタミン酸ナトリウム | 5 |

| 5 | 乳化剤 | 水と油を均一に入荷させる |

グリセリン脂肪酸エステル |

|

| 6 | pH調整剤 | 食品のpHを調整し、変色・変質を抑える | クエン酸、リンゴ酸、酢酸ナトリウムなど | |

| 7 | 膨張剤 | まんじゅうやクッキーをふくらませる | 重曹、塩化アンモニウム、酒石酸水素カリウムなど | |

| 8 | 酵素 | チーズや水あめの製造や品質の向上に使う | アミラーゼ、ペプシン、プロテアーゼなど | |

| 9 | ガムベース | チューインガムの素材 | 酢酸ビニル、エステルガムなど | |

| 10 | 軟化剤 | チューインガムの軟らかさを保つ | グリセリン、プロピレングリコールなど | |

| 11 | 凝固剤 | 豆乳を固めて豆腐にする | 塩化カルシウム、GDL、塩化マグネシウムなど | |

| 12 | 酸味料 | 食品に酸味を与える | クエン酸、乳酸、酢酸、アジビン酸など | |

| 13 | 光沢材 | 菓子などのコーティング | シェラック、モクロウ、ミツロウなど | |

| 14 | 苦味量 | 食品に苦味を与える | カフェイン、ホップ、など |

(複数の同じ目的の添加物を組み合わせたものを使用する場合、その目的を一括して表示します。

全部で14種類あります。)

こうした消費者に見えない添加物は「一括表示」だけではありません。

そもそも加工食品においては、添加物を含む原材料をすべて表示しなければいけないと、食品衛生法で決められているのですが、「表示免除」という例外ケースが認められており、以下5つの場合に限っては、添加物を表示しなくていいということになっているのです。

①キャリーオーバー

②加工補助剤

③バラ売りおよび店内で製造・販売するもの

④パッケージが小さいもの

⑤栄養補助剤

この「表示免除制度」こそが、添加物がはびこる温床にもなっているのです。

個別に具体例で説明します。

①キャリーオーバー

原材料からそのまま持ち越される添加物のこと。たとえば焼肉のたれをつくる際には、原材料にしょうゆをつかいますが、このしょうゆに含まれる添加物は表示しなくていい、というわけです。最終的に出来上がる「焼肉のたれ」には、しょうゆの添加物の効き目は及ばないから表示しなくて良い、ということになっているのです。だから表示には、ただ一言「しょうゆ」とあるだけです。

それ以外にも、お酒の「酸味料」や「化学調味料」、マーガリンに含まれる「乳化剤」や「酸化防止剤」など、キャリーオーバーは想像以上に数多くあります。表示に書かれていない部分で、大量の添加物が使われているのです。消費者が見抜けない添加物がどれほどあるかということです。

②加工補助剤

加工食品を作る際に使われた添加物のうち、食品の完成前後に除去されたり、中和されたりするものは「加工補助剤」とみなされ、表示しなくてもいいことになっています。つまり「最終的に残っていなければいい」ということになっているのです。

たとえば、ミカンの缶詰は、皮がむかれた状態で詰められています。この皮は塩酸と苛性ソーダで溶かして除去しますが、塩酸は苛性ソーダで中和されるため、みかんには残っていない、だから表示の必要はない、ということになっています。

さらに「カット野菜」や「パックサラダ」が長持ちするのは、実は「殺菌剤(次亜塩素酸ソーダ)」で消毒しているからです。その消毒現場は、それはすさまじいもので、「殺菌剤」の入ったプールに、カットされた野菜を次々に投げ込んで消毒します。しかも一度ではなく、濃度を変えて数回プールに入れます。メーカーによっては、食べた時にシャキシャキ感を出すために、さらに「pH調整剤」のプールにつけたりします。

自分で切ったレタスは切り口がすぐに茶色になるのに、なぜカット野菜は変色しないのか・・・素朴な疑問を持って欲しいものです。

③バラ売りおよび店内で製造・販売するもの

バラ売り(包装していないもの)の加工食品も、添加物の表示は不要です。パックに詰めないで枚数売りされている魚、ベーカリーショップのパンや「詰め放題」などとして売られている菓子などがそうです。

また店内で製造・販売するものも表示は不要になります。持ち帰り弁当やレストランのメニューもそうです。

④パッケージが小さいもの

飴や一口サイズのお菓子など、パッケージが小さい場合(30m2以下)は原材料を記載しなくてよいことになっています。先ほどのコーヒーフレッシュなどもこれに該当します。

次に【秘伝のラーメンスープも「白い粉」の調合ひとつ!】の話を引用します。

あまり考えたことがないかもしれませんが、「ラーメンスープ」というからには「しょうゆスープ」「味噌スープ」「とんこつスープ」などを最初につくっておいて、それを濃縮加工しているのでは・・・?そう思っている人が圧倒的に多いはずです。

しかしそうではありません。

そんなことをしていたら、とてもあのような低価格では販売できません。基本的には、「白い粉(添加物)」を調合して、ラーメンスープをつくるのです。

たとえばとんこつスープなら、次のように作ります。

まず塩を2.5g~3.5g用意します。使うのは安い焼き塩です。これに「化学調味料」を加え、とんこつエキス、チキンエキスなどの「たんぱく加水分解物」も入れます。さらにホワイトペッパーなどの「香辛料」を微妙な配合で加えていきます。

ゴマや乾燥ねぎも入れます。もう一口飲みたくなるよう、さっぱりした後味にするために「酸味料」、とろみをつけるために「増粘多糖類」なども入れます。

これでとんこつスープの出来上がり。液体スープなどは一滴も使いません。それは「食品」というよりも、まるで「工業製品」です。

メーカーは「白い粉」の調合の微妙な配合で独自の味を出しています。それがメーカーのいう「味の探求」であり「ノウハウ」なのです。

ところで、コンビニエンスストアである幕ノ内弁当を買ったとします。あなたは弁当の裏側を覗いたことがありますか?

そのままひっくり返すと内容物が移動するかもしれませんので注意しながら覗いてみてください。

右のような、想像以上の大きさの表示が貼りつけてあります。

著者の安倍氏は「台所に無い物=食品添加物」という公式を頭の片隅に置きながら、なるべく「台所に無い物」が少ない食品を買うことを心がけるべきだと言われます。

また「食の乱れは国の乱れ」「子供の味覚が歪められている」とも、最近の「キレる子供」との関連の可能性にも言及され、「食を軽く見た代償」とも言われています。

食品添加物の洪水から逃れられない現代を生きる我々としては、出来るだけ手作りで加工食品を避ける努力が精いっぱいの防御策かもしれません・・。

最後に、安倍氏から「下図をコピーして携帯し、加工食品を選ぶ際の参考にしてください・・」との提案です。

(同じ添加物が2つのグループに重複しているが、両方の特徴を持っていると考えてください。)

| 第一グループ | 第二グループ | 第三グループ | 第四グループ | |

|---|---|---|---|---|

| 特徴 | 食品加工に置いて不可欠な添加物 | メーカーにとっては比較的簡単に外しやすい添加物 |

加工上、簡単にははずせないが、メーカー |

毒性が高く、使用基準も厳しく定められている添加物 |

| コメント | 歴史的にも長く使われており、安心感がある | 入れなくても問題ないが、食品の色・味・量をごまかすために使われることが多い。加工食品のウソ・ごまかしを見抜くうえで、最も注意しなければならないグループ | ただ、はずすためには消費者も「色が少々悪くなる」「値段が高くなる」といったデメリットを理解する必要がある | 天然には存在しない物ばかりで、安全性を疑問視する声もあり、極力避けたい |

|

添加物 |

重曹(ふくらし粉) |

化学調味料 |

pH調整剤 |

合成着色料 |