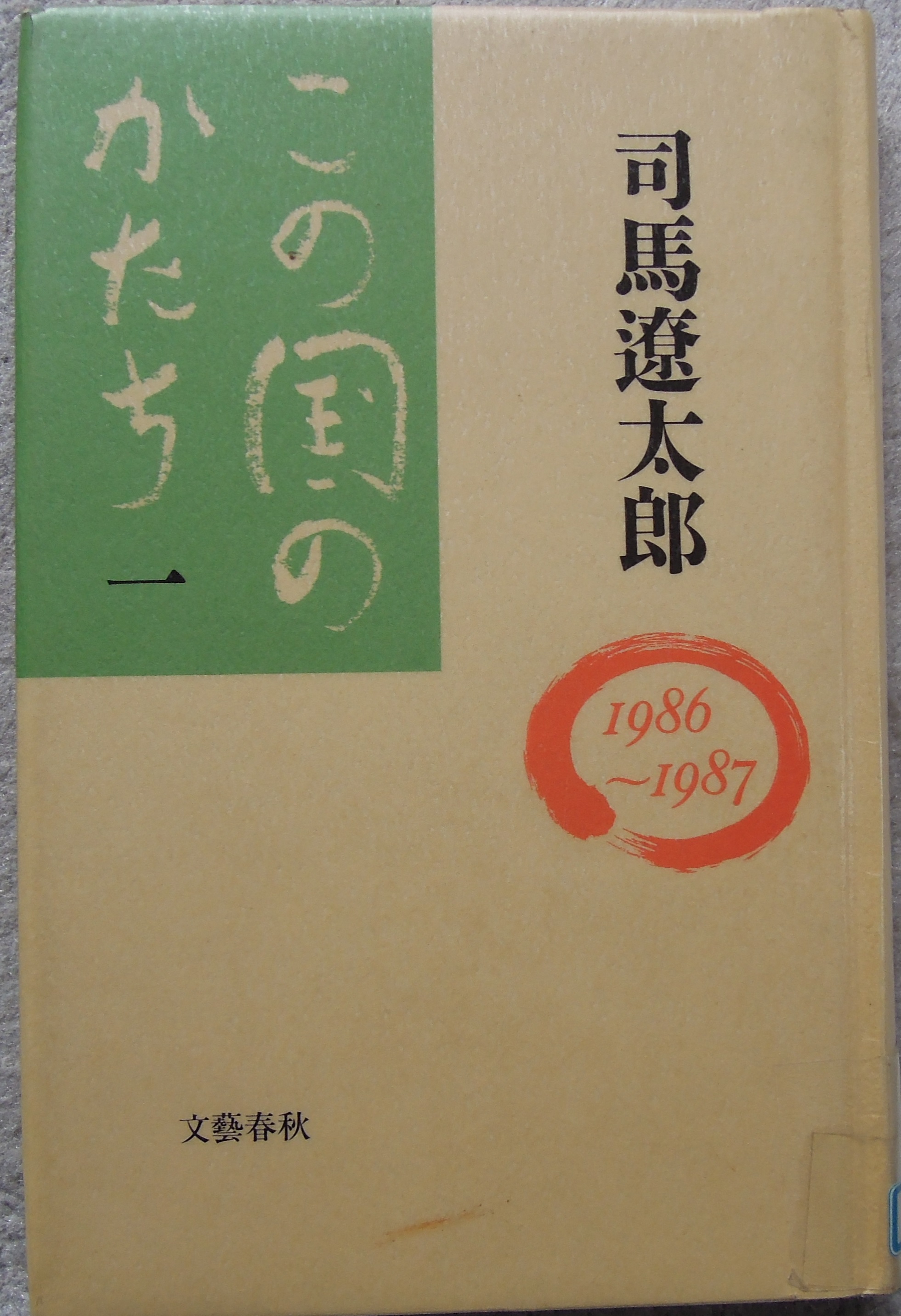

読書シリーズ⑬「この国のかたち(一)」

「この国のかたち(一)」(1986~1987)司馬遼太郎 文藝春秋

1990年出版のものではあるが、今回初めて手にした。

高山正之さんや居島一平くんは「司馬史観は上から目線だ・・」と気に入らないご様子だが、浅学菲才の身としては書いてあること全てが新鮮で納得できてしまう・・。

印象的な部分を私の忘備録から紹介。

【・・・・途中略・・・・

以下が、夢だったのかどうかは、わからない。ともかくも山を登りつづけていて、ふいに浅茅が原に出てしまった。

こういう場所を昔の修験道は好んだ。周りを、山なみが蓮の花びらのように取りまいているのである。山々には、小袖の裾濃(すそご)のように、青や紫の光が当たっている。ただその浅茅が原だけは色がない。

そこに巨大な青みどろの不定形なモノだけが横たわっている。

その粘膜質にぬめったモノだけは、色がある。ただし、ときに褐色になったり、黒い斑点を帯びたり、黒色になったりもする。割れてささくれた爪もそなえている。両眼が金色に光り、口中に牙もある。牙は、折れている。形はたえず変化し、とらえようがない。わずかに息づいているが、言えそうなことは、みずからの力ではもはや人里には出られそうにないということである。

君はなにかね、ときいてみると、驚いたことにその異胎は、声を発した。「日本の近代化だ」というのである。

ただしそのモノがみずからを定義したのは、近代といっても、1905年(明治38年)以前のことではなく、また1945年(昭和20年)以後ということでもない。その間の40年間のことだと明晰にいうのである。つまりこの異胎は、日露戦争の勝利から太平洋戦争の敗戦の時間が、形になって、山中に捨てられているらしい。

「おれを四十年とよんでくれ」

と、そのモノはいった。

「君は、いきているのか」

「おれ自身は死んだと思っている。しかし見る人によっては、生きているというだろう」

もっとも人里へ降りて行って害をもたらすということはもうあるまいが、ともいった。

歴史もまた一個の人格として見られなくもない。日本史はその肉体も精神も、十分に美しい。ただ、途中、何かの変異がおこって、遺伝学的な連続性をうしなうことがあるとすれば、「おれがそれだ」

と、この異胎はいうのである。

・・・・・・・・・・・・途中略・・・・・・・

かって、一冊の古本を見つけた。

『統帥綱領・統帥参考』という題の本である。復刻されたもので、昭和37年、偕行社(注:旧陸軍の正規将校を中心とした親睦団体)刊となっている。

原本は敗戦のときに一切焼却されて、この世には存在しないとされていた。偕行社が奇跡的に残った本を入手したらしい。

もとは二冊だったようである。『統帥綱領』のほうは昭和三年、『統帥参考』nほうは昭和七年、それぞれ参謀本部が本にしたもので、むろん公刊の本ではない。公刊されれば、当然、問題になったはずである。内緒の本という以上に、軍はこの本を最高機密に属するものとし、特定の将校にしか閲覧をゆるさなかった。

特定の将校とは、統帥機関である参謀本部所属の将校のことである。具体的には陸軍大学校に入校をゆるされた者、また卒業して参謀本部で作戦や謀略その他統帥に関する事項をうけもつ将校をさしている。

『統帥参考』のなかに憲法(註・明治憲法)に触れたくだりがある。おれたちは――という言葉づかいではむろんないが――じつは憲法外なのだ、と明快に自己規定しているのである。

「おれたち」

と、わざわざここで卑俗に意訳したくなったのは、秘密結社のようなにおいがするからである。

当時、日本国民のたれもが憲法下にあったことはいうまでもない。天皇でさえ、憲法によって規定されていた。憲法によって天皇は政治に対し、個人として能動的な作用をすることはいっさいできず、例外的にそれをおこなったのは、敗戦のときのいわゆる“聖断”だけである。

であるのに、この本が閲覧できる“メンバーズ・クラブの会員たち”――参謀本部の将校――だけが“われわれの職務だけが憲法外におかれている”と言いかわし、それを秘密にし、そのことを明文化した本を”最高の機密、門外不出の書“(復刻本の編者の「まえがき」の用語。筆者名なし)とし、国民にはむろん洩らすことがなかった。しかも敗戦のとき、敵にも後世にも知られぬように配慮したのか、かれらの手で一冊のこらず焼すてたのである。

一握りの人間たちが、秘密を共有しあった以上は、秘密結社としか言いようがないが、こまったことに参謀本部は堂々たる官制による機関なのである。その機関が、憲法を私議し、私的に合意して自分たちの機能を“憲法外”としている以上は、帝国憲法による日本帝国のなかに、もう一つの国があったことになる(むろん日露戦争のころの参謀本部はそういう鬼胎ともいえるような性格のものではなかった)。

そのことについては『統帥参考』の冒頭の「統帥権」という章に、以下のように書かれている。

・・・・之ヲ以テ、統帥権ノ本質ハ力ニシテ、其作用ハ超法規的ナリ。(原文は句読点及び濁点なし。以下、同じ)

超法規とは、憲法以下のあらゆる法律とは無縁だ、ということなのである。

ついで、一般の国務については憲法の規定によって国務大臣が最終責任を負う(当時の用語で輔弼(ほひつ)する)のに対して、統帥権はそうじゃない、という。「輔弼ノ範囲外ニ独立ス」と断定しているのである。

従テ統帥権ノ行使及其結果ニ関シテハ、議会ニ於テ責任ヲ負ハズ。議会ハ軍ノ統帥・指揮並ニ之ガ結果ニ関シ、質問を提起シ、弁明ヲ求メ、又ハ之ヲ批評シ、論難スルノ権利ヲ有セズ。

すさまじい断定をいうほかない(日露戦争のときは、議会はむろん統帥を軍にまかせたが、軍のヘマについては議員たちが大いに論難した。軍もまた議会を国民の代表としてこれを見、論難に対しては低姿勢だった)

国家が戦争を遂行する場合、作戦についていちいち軍が議会に相談する必要はない。このことはむしろ当然で、常識に属するが、しかし『統帥参考』のこの章にあては、言いかえれば、平時・戦時をとわず、統帥権は三権(立法・行政・司法)から独立している存在だとしているのである。

・・・・・・・・・・途中略・・・・

――明治維新は革命ではなく、権力が移行しただけだった。

という説が一時期おこなわれたが“四民”の実情はそういうのんきなものではなかった。封建制が一挙に否定されたために“階級”として得をしたものはなく、社会全体が手傷を負いつつ成立したのである。この点、ブルジョアジーのためのフランス革命や農奴のためのロシア革命とは同日には論じられない。

もっとも例外があるかのような印象をうける。つまり東京へ出て役人になった者だけが

――太政官政府だけが――うまい目を見ているとされ、津々浦々から憎まれたことである。

この憎悪のため明治初年の東京政府(太政官)は、不平の大海にうかぶ孤島のようなものだった。島津久光でさえこの政権をはげしく憎んだ。

久光の場合、ややこしい。かれは薩摩藩の藩父で、その薩摩藩が長州などと手を組んで幕府をたおしたのである。さらに太政官は藩そのものを否定してしまった。いわば家来どもにたぶらかされたようなものだった。かれは頑固な朱子学者で、当時、ごく部分的な改造を望むにしても、国家を一新させるというようなことは考えてもいなかった。

久光は、西郷隆盛のことを安禄山であるとののしりつづけた。西郷はつらかった。主筋から逆臣といわれることは、生きる気力を腐食させるほどのショックだった。ついでながら、故人の安禄山は唐の玄宗に寵せられ、辺境の唐軍をあずけられた。安禄山はやがてその軍をひきいて首都長安を攻め、玄宗を追い、一時的ながらも新王朝をつくった人物である。西郷が新政府を辞して鹿児島に帰山した感情的な理由の最大のものは、久光からうけた悪罵による。

ところで、久光は新政府がまさか版籍奉還はすまいと思っていた。が、新政府は明治二年それをやった。久光は憂憤のやり場なく、鹿児島郊外の磯の別邸でひとり酒をあおり、石炭船を錦江湾にうかべ、終夜花火をうちあげさせたといわれている。明治維新による精神的な痛手は、日本一の勝者であるはずの島津久光においてもっともひどかったのではないか。

久光は、西郷と同様、大久保利通をも憎んでいた。

この両者が、太政官の二大巨頭でありながら、革命の成立後、笑顔をわすれたかのようであったのは、主筋から人格もろとも否定されつづけてきたことによるだろう。

以上の諸例は、日本における国民国家が、フランス革命やロシア革命とは質のちがった深刻さの上に成立したことを私はいおうとしている。

・・・・・・・・以下略・・・・・】