WB�H�@�A���y��ʏȑ�b�F��u20���̂V�v�̌o��

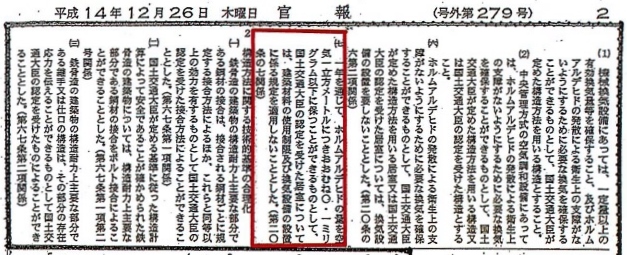

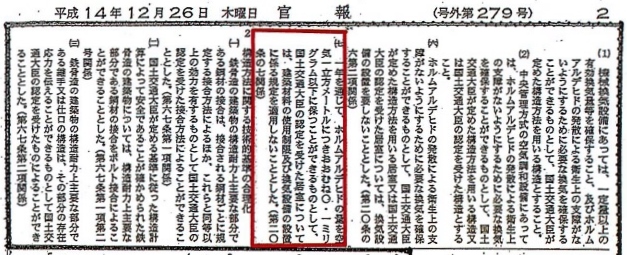

�i�m�@�u20����7�v�Ƃ͉��L�́u2014�N12��26���t�@����v�́u20���̂V�v�ɖ��L���Ă���B

(��)��N��ʂ��āA�z�����A���f�q�h�̗ʂ���C�P���@���[�g���ɂ������ނ�0.1�~���O�����ȉ��ɕۂ��Ƃ��ł�����̂Ƃ��āA���y��ʑ�b�̔F����������ɂ��ẮA���z�ޗ��̎g�p�����y�ъ��C�ݔ��̐ݒu�ɌW���K���K�p���Ȃ����ƂƂ����B�i���Z���̎��W�j

�ł���A�E�b�h�r���h�Ƃ��Ă͂��̔F��ɐ\�������݂āA�u3�N4������v���܂����I�v���A���ʂƂ��āu�F���v�����Ē����܂����B

�y20���̂V�z

�u�������ƂÂ���Ղ̊��v�����p

��b�F��܂ł�3�N�S����

��b�F��܂ł�3�N4�������@�����s���葱���ɖ|�M����܂����B���̌o�܂𗝉����Ă����������߂ɁA�@�����̊�{�I�������ȒP�ɐ������܂��B

�@���Ƃ́E�E�E�c��̋c�����o�Đ��肳���B�O�c�@�E�Q�c�@�̋c���A���c�@�̈ψ����A���邢�͓��t���@���Ă��o����B

���@���ƍs�����Ƃ��������ꂽ���ɂ����ẮA�s���@�ւ�����ł���@�K�͈͓̔� ���ɂȂ�B

���߂Ƃ��E�E�E����̋c���͕K�v�Ȃ��A���t�����肷�閽�߁B

�ȗ߂Ƃ��E�E�E�e�Ȃ̑�b���s�������ɂ��āA�@���������͐��߂��{�s���邽�ߔ�����B����̖@�����{�s����̂ɕK�v�ȋK����܂Ƃ߂Đ��肵�����̂������A���̂悤�ȏȗ߂́u�`�{�s�K���v�ȂǂƖ�������邱�Ƃ������B

�s���葱���@��̐R����E�E�E�\���ɂ�苁�߂�ꂽ���F���ɂ��āA���̖@�߂̒�߂ɏ]���Ĕ��f���邽�߂̊�B

�i�m�@�Ƃ��E�E�E�Z��̕i���m�ۂ̑��i���Ɋւ���@���B2000�N�{�s�B�Z��̐��\�Ɋւ���\����E�]���̐��x��݂��A�Z��̕i���m�ۂ̑��i�A�Z��w���ғ��̗��v�̕ی�A�Z����̐v���E�K���ȉ�����}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ���@���B�]���A���@����߂����r�S�ېӔC��1�N�ƒZ���������A���̊��Ԃ�10�N�ɉ������ċ`������������ŁA���\�\�����x�͔C�Ӑ��x�ŁA�����҂�擾��(�{��)����]�����ꍇ�Ɍ����ēK�p�����B

��C��(�ȗ�)���ʕ]���̎菇�͂����������B

�@ �����ȁE�����˕]���@�����F�߂����c�E���Ԓc��(�n�E�X���[�J�[�����o)

�A �w��]���@�ցˎw��@���c�E���Ԓc�̂���b����F�����

�B �]���R���ψ��ːR���@�w������c�̂��C������w����

�C �F��ˁ@�R�����o�đ�b���F��

2003�N4��22��

�E�b�h�r���h�E������7���E�E�E20����7�̐\�������͂ǂ��������Ȃ�K��

�����Ȍ��z�w�����@�u�܂��@�̐������Ȃ���Ă��܂���B�����܂Ŋ��C����{�ł��B�v

�s�|�C���g�t���C����{�ƌ����Ă��������Ȍ��z�w���ۂ̉ے��⍲���E�b�h�r���h�̌�����������ǂ��A�������߂ɂ����P�͂��蓾�邱�Ƃ��������A���̕]����쐬�ɐs�͂��Ă����B

2003�N6��

�E�b�h�r���h�E�E�E�S������5��4642���̒�����W�߁A�����Ȍ��z�w���ے����ɑ����]���𑣂��B

2003�N7��1���@���z��@�Łu24���Ԋ��C���u�̐ݒu�`���v���{�s���ꂽ�I

2003�N8��20��

�����Ȍ��z�w�������c�ے��⍲�@(8��K��)

�������߂Ɋւ���]��������c�ە�̂��Ƃō쐬�����B�������]���@�ցu���c�@�l�@���{���z�Z���^�[�v�ɍs���B�K�₩����ʕ]���̊�쐬��4������v����B���c�ە�́u10���ɂ͕]���@�ւ��w�肳��A���ʕ]���̑������J���v�Ƃ̌��������B

2003�N10��23��

���c�ە��@10��ځ@�u�]���@�֑���WB�H�@�̗������ł��Ă��Ȃ��ł���v

2003�N12��2��

���c�ە�@11��ځ@�u�ĎO�ɂ킽������Ă��邪�E�E�E�E�B�]���̎�̂͂����܂Ŏw��@�ւȂ̂ŕ]���@�֎哱�Ői�߂����B�v

�s�|�C���g�t4�����ŕ]��������肵�������Ȃɑ��A������ɕ]�����s�����ԕ]���@�ւ�4���������Ă��Ɩ����@���̍쐬���ł����A����ɐ�����������Ƃ����B

�E�b�h�r���h����@���̂܂܂ł͈����L�����\�����傫��

�u�Ή��K�v�ƍl���܂��B�]���@�ւ֒��ڐ������������v�i���z�w���ۂ̗�����j

2003�N12��5��

�]���@��

���{���z�Z���^�[

�Ό��ے����@

1��ځ@�@�uWB�H�@�̎�������@�ւŌ������Ă���v

�E�b�h�r���h�����@���ʂ��̌��������߂�

2003�N12��11��

���{���z�Z���^�[

�Ό��ے��@�u�����Ȃւ̒�o�ɂ͂���2�����ȏォ����܂��B�����Ȃ̎w���Ȃ̂ł�炴��Ȃ��v�u������ύ����Ă���B�o���邱�ƂȂ瓦�������S���B�s�K���ƍٔ�����������A�Z��Y�ƊE�ɍ������܂˂��B�v���b�V���[���傫���B�v

2003�N12��26��

�����Ȍ��z�w����

�@�@���c�ە�@�V�Z�p�ɑ�����{���z�Z���^�[�̑Ή��\�͕s�����w�E(�ە₪���ڑł����킹��)�B

�Z���^�[���瓇�c�ە�Ɩ����@��(��)���͂�

�s�|�C���g�t�Ɩ����@���Ƃ́A���C�ȊO�ɑz�肵�Ă��Ȃ�������O�I�ȐV�Z�p(���ʕ]��20����7)�ɑ��A�����Ȃ����肵����ɉ����Ăǂ��]�����Ă����̂����ԕ]���@��(���{���z�Z���^�[)����o������@���B

3004�N1��8��

���{���z�Z���^�[

�Ό��ے��@2��ځ@�������߂̃��J�j�Y���������ł��Ȃ��B

�s�|�C���g�t�]��������Z���^�[���w�����Ă���S���҂̔M���v���ɂ͊��ӂ����A�Z���^�[����C�����ꂽ�]���@��(��p�w��)�̐搶���͓������߂ɂ���C���̉��P�͍l�������Ƃ��Ȃ��悤�ŁA�����ɂ��u�]���ɒl���Ȃ��v�Ɩ�O�������Ă���B

2004�N3��29��

�����Ȍ��z�w����

���W���@5��ځ@���{���z�Z���^�[�֏o�����ł����킹���s���B

�u��蒼��������܂����A4�����ɂ͐����ɋƖ����@������o����錩���݂ɂȂ�܂����B(�]���@�ւ̎w��͊m���Ǝv���܂�)�v

���ʕ]���菇�A�w��]���@�ւ̔F���11������v����B

2004�N5��28��

���{���z�Z���^�[

�Ό��ے��@7��ځ@�u�Ɩ����@���͒�o���܂����v�u�F��̉\���������Ȃ�܂����v

2004�N7��23��

�V�b�N�n�E�X��̐V�H�@(��L�A�i�K)

���\�]�����@(�w��]���@��)����b����F�肳���

(��)���{���z�Z���^�[���擾�Ɩ����J�n

���{���z�Z���^�[�֖K�� 17���

�w��]���@�ց@

���{���z�Z���^�[�@���ʕ]���̑������J��

2004�N12��27��

�E�b�h�r���h�@1�N�V�����҂��ɑ҂����\�������o(�����������͌�������)

2005�N�P���V��

�]���R���ψ� 4���@1��ځ@����q�A�����O�J�n

�u��X��5�N�����Ă���Ƃ�����p�x���猟���������ʁA���C��葼�ɕ��@���Ȃ��Ƃ������ɂ��ǂ�����v

�s�|�C���g�t�����ȒS�����̐������ɂ���ĐV�Z�p�̓����ꂽ���A���ʕ]���u20���̂V�v�ɑ��Ė��ԕ]���@��(�Z���^�[)����C�����ꂽ�R���ψ��͓������߂̐R�c�����邱�ƂȂ��A���������u���ԕ]���@�ւ̔F��ł͂ǂ����v�ƌ����A������������������C�`�����̐��������咣���Ă���B

2005�N2��28��

�E�b�h�r���h�E�����E�E�E5��4000�]�̏����������đ�b�͂̒�ƍs���i�ׂ̌��ӂ��ł߁A�]���@�ւ֓`����B

2005�N3��3��

�E�b�h�r���h�@�����ȑ�b���[�R�c��(�Z��ǒS��)�a��K�ˌ������������B

2005�N3��14��

���{���z�Z���^�[

�H���ꖱ����

�˓c�]�蕔���@�@�E�b�h�r���h�֗���

�@ 1�����ȓ��̕]�������B

2005�N4��14��

�]���R���ψ��A��{�ψ����A�����C�A�ԗшψ��A���ψ��A�q���ψ��A�֍��ψ��@1���

�]���ψ��Ɩ{�i�I�Z�p�R���ɓ���A�ψ��ɂ��`���̐���������A���C�`�����̊�{�I�l�����̒�`�������B

�@ �p�{�[�h�̓z�����A���f�q�h�̎Ւf�ނł���B

�A ���w�����̓z�����A���f�q�h�����ł͂Ȃ��B

�B ����Ď�����C�̉��P�ɂ͊��C�͖��\�ł���B

�E�b�h�r���h�@����

�������ߍ��C���\���ɂ�鉻�w�������R�ጸ�̐���

�@ ���������Z��200�����l�G�ɂ킽����������������o���A��Z�x�̎��Ԃ��������B(�M�B��w)

�A �z�����A���f�q�h�������߂ɂ��Z�x�ጸ�̃��J�j�Y���������������i��B��w�j

�]���R���ψ�

�u�����Z������S���������Ă��Q�l�ɂ͂Ȃ�܂����A�]���ɒl���܂���B�Ȃ��Ȃ�����͏o���]���ō���̖@���͓����]��������ł��v

�u�h�������߁h�A�h�����C�����h�Ƃ����Ă������ɒm�����Ȃ��̂ŕ]���ł��܂���v

�u���R�E�ɂ����Ď�����C���̉��P�͂��蓾�Ȃ��̂ł��B�Ȃ��Ȃ畨�������ɂ͋쓮�͂��K�v�ł��B�Ƃ������Ƃ͍���̖@���͓��͂Ȃ��ł͂��߂��Ƃ������Ƃł��B�v

�s�|�C���g�t�u�o���]���v�Ƃ͊����Z��̑���]���ŁA�u�����]���v�Ƃ͐v�i�K�̗\���]���̈Ӗ��B�����������������Ă��������Z���N���������̉�����Ƃ��āA5�N�������č��グ�����C�`����(�����]���̖@��)�ł͂Ȃ��A�ǂ̌ċz(��������)�ɂ���ĉ�������邱�Ƃ́A���������̖ʎq�ȏ�̑傫�Ȗ��(�i��)�ɔ��W���鋰�ꂪ����Ɨ\�����������Ƃ�������B

�E�b�h�r���h�@�����@�u20���̂V�̋K��̂ǂ��ɏ����Ă���̂��I�v

�]���R���ψ��@�u��X���@���ł��E�E�E�E�v

�E�b�h�r���h�@���ł�2�N�����o�߁A������Ƃ̌o�ϓI���E�Ɣ��f�B���_�̖��A�Ë��_��T��

�]���R���ψ�

�����C�@���߂̔Z�x���z�����ł͂ǂ����I�����C������ނƕ��G�ȉƂ̎����ނ�������

�s�|�C���g�t�����Z��200���𑪒肵�ĉ��w�������Ȃ��Ǝ咣���Ă������^��������ے肵�Ă��邱�Ƃ́A���C�Ɖ��w�����́u�W���̂̕��q�v���ǂ߂��Ă���ڍׂG�ȏZ��\���̒��ł͎��ł��Ȃ����Ƃ�ނ�͒m���Ă����Ƃ�������B

�E�b�h�r���h�@�����@�]���R���ψ�����v��������A��Ί���(���x�[���̏��)�ɂ����؎������s�����߂��m�F����B

�Z�p�̑Ë�

���]�����@

�E�u���w�����̕Ǔ��߂͍l���Ă��݂Ȃ������A�ӓ_�������E�E�v�ƘR�炷

�E�p�{�[�h�̃z�����A���f�q�h���߂�F�߂�

���\����

�\����(�����ł͂Ȃ��ʋC�w)�ւ̓��͎g�p�����F����

�]���@��

�]���ψ�

�E�b�h�r���h�@�v���[���쐬�ɐ�O

�@�@ �@�}���ɕ]�����i�ݑ�l�߂��}����

2006�N5��26��

�w��]���@��

���{���z�Z���^�[

��������

�@�@�@�@�@�@���\�]�����i��L�B�̒i�K�j

�@�@20���̂V�@�ʋC�f�MWB�H�@

�@�@�@�@�@�@BCJ��|AV�O�O�O�P�|�O�P

�������C����������@�B���C��0.5��^���ȏ�ɑ������铧�߂�����Ă���\�����@�ƕ]������

���ʕ]���菇�B�̐R����22������v����B

2006�N8��11��

�����Ȍ��z�w����

�@ 2�T�Ԃ��炢�ƌ����Ă�����b�F�肪1�����A2�����߂��Ă��͂��Ȃ����߁A���\�]�����̍s����ǂ����Ƃ���A���̌������Ȃ����̌����@�ւ֑����ĕ]������悤�Ƃ��Ă���

�s�|�C���g�t���������Ĉ�x���F�肵�����Ƃ��Ȃ����ʕ]���Ȃ̂ŁA�Ō�̍Ō�܂Ŋw�҂Ɩ@���̖ʎq����낤�Ƃ��Ă����̂ł��傤���B(��L�C�i�K)

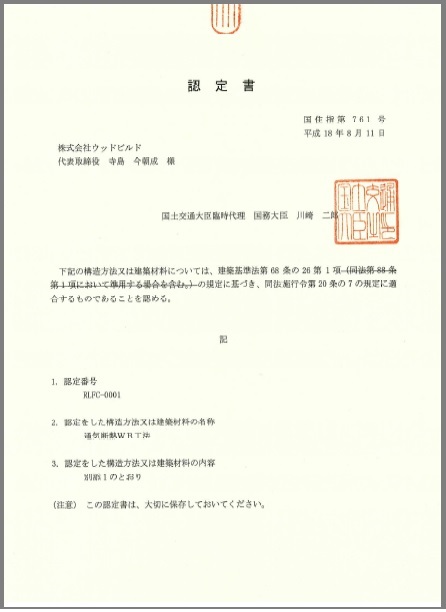

�E�b�h�r���h�@��b�F��@2006�N8��11���@�F��ԍ��@RLFC�|�O�O�O�P(��ꍆ�̔F��ƂȂ�)

���ʕ]���菇�C�̑�b�F���t��2��������v����B

�E�b�h�r���h�@�����ȂŔF�菑���������A����������߂ɕ]���@�ւ�K�₷��

���{���z�Z���^�[

�H���ꖱ����

��3��

�@ �u���͂��낢��\������Ă��邪�����łقƂ�Njp������Ă���I�v

�u����ɂ��Ă��悭�F��ɂȂ�܂����ˁB�K�i�Z��ł�����̂ɁE�E�I�v

�@ �u���R�v�ł͋�C���̕ۏ͏o���Ȃ��̂��w��̌����Ȃ�ł��I�v

�u������߂Ȃ��ō��C�悭�Nj����܂����˂��`�I�v

�u����ȓ�������������ƁA�Z���^�[�͂Ԃ�Ă��܂��܂��B���͂́E�E�v

�E�b�h�r���h�@�ӈ�

���ʕ]��20���̂V�̔F��o�߂��L�^�̒����甲�����A�L�ڂ��܂����B�����Ȃ͂��ߕ]���@�ցA�]���ψ��A���Z�p�Ɍg�����X�̔M�ӂȂ����ĔF��͂Ȃ��������̂Ɛ[�����Ӑ\���グ�܂��B�܂��u�l���Ă��݂Ȃ������A�ӓ_�������v�Ƃ����{���ɂ͗E�C�Â����܂����B

�s�|�C���g�t�����Ȃ̉ے��⍲�͎����ŐӔC���̋������ł����B�]���@�ւ���r�I�^�ʖڂɑΉ����Ă���܂����B�W�҂̒��ɂ͈����l�͂��Ȃ��̂ł����A�K�`�K�`�ɗZ�ʂ̌����Ȃ��d�g�݂��o���オ���Ă��܂��B����́u��(����)�|��O�ҋ@��(�w����)�|���n�E�X���[�J�[�v�Ƃ����g���C�A���O���̍\���ɂ�����肪����Ǝv���ĂȂ�܂����B